ЮНГ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Чтобы следовать за ходом рассуждений Юнга, нам не нужно

обращать слишком большого внимания на человеческую реальность, рассматривать ее в чересчур ярком свете; мы должны, прикрыв глаза, погрузиться в сумеречное состояние, в котором исчезают четкие контуры. В результате этого персоналистическое становится мифическим, обыденное — сакральным, «здесь и сейчас» —универсальным, современное — не имеющим времени, внешнее — внутренним, и наоборот. Когда естественные науки объединяются с гуманитарными, телесное тоже становится духовным; больной оказывается одновременно здоровым, и не тот врач оказывается лучшим, состояние здоровья которого не вызывает сомнений, а тот,

кто по-настоящему вовлечен в проблемы человеческого бытия.

Чтобы соответствовать такому способу понимания, Юнг часто пользуется языком, который трудно превзойти по неопределенности. В силу необходимости он вынужден приглушать яркий свет интеллектуальных понятий и прибегать к образам. В результате этого его описания непосредственно проясняют многое, но, с другой стороны,

остаются загадочными, иносказательными, подчас ироническими.

Воспроизводя в своей книге «Психология и алхимия» (Jung 1944, 334) титульную виньетку одного старинного труда по алхимии, написанного в 1677 году, чтобы показать читателю два лика алхимии, Юнг этим также дает понять, сколько сомнений он испытывает как человек, занимаясь таким неоднозначным материалом.

Его подход и, соответственно, его высказывания имеют непосредственное отношение к психосоматической медицине и проистекают одновременно из двух областей: из сферы деятельности теоретизирующего ученого и сферы практической логики лаборанта (если вернуться к упомянутой титульной виньетке). Юнг описал эти два способа понимания в своей «Типологии» (Jung 1946, 40). Будучи несоизмеримыми, они повсюду вступают

в столкновение друг с другом. В средневековье из-за этого возник спор об универсалиях между номиналистами и реалистами. Первые отстаивали философское представление, согласно которому так называемые универсалии, то есть родовые и общие понятия, например болезнь, человек или добросердечие, означают не более чем названия (nomina) или слова, иронически называвшиеся также flatus vocis. И наоборот, реалисты

постулировали существование универсалий ante rem, то есть они полагали, что общие понятия, подобно идеям Платона, существуют в виде первообразов (архетипов).

Следовательно, понятие реальности у номиналистов неизбежно совпадало с осязаемой реальностью вещей и их индивидуальностью. И наоборот, сторонники строгого реализма делали акцент на абстракции, идее, универсальности. Споры об универсалиях не утихли до сих пор; изменился всего лишь предмет, из-за которого разгорались дебаты. Сегодня, например, эти споры перенеслись в область психосоматической медицины. При этом сторонники одной точки зрения испытывают к своим оппонентам такие же негативные чувства, как во времена Абеляра и Ансельма

Кентерберийского.

По мнению одних, их противники — это всего лишь пролетарии-костоправы, по мнению последних, первые — цинично сварливые «фантазеры», и их суждения претенциозно напыщенны и не более того. Если одни гордятся своей фундаментальностью и умением подмечать факты, то у других

чувство собственного достоинства основывается на их благородной духовности. Поэтому мы не удивляемся тому, что при статистической оценке доли функциональных заболеваний, проводимой в больнице, результаты колеблются между пятью и семьюдесятью процентами. Едва ли можно предполагать, что такой разброс есть следствие недостаточной подготовки врачей, — это просто-напросто отражает их по-разному типологически обусловленные подходы к пониманию проблемы.

Хотя Юнг старался воздавать должное обоим способам понимания, его антиконкретизм все же очевиден. Будучи по своей психической конституции интуитивным и мыслительным интровертом, он был скорее платоником, нежели циником, иначе мы бы стали искать у него психосоматическую казуистику в собственном смысле слова. У нас часто возникает впечатление, что он игнорировал индивидуальность пациентов, стремясь как можно быстрее показать им сверхличные силы судьбы, сделавшие их больными. Для него патология относится не столько к индивиду, к его

жалобам, сколько к патогенной мифологии, в которую тот вовлечен. Его любовь к общему заходит так далеко, что он вообще не обращается к обычным нозологическим единицам, а исследует болезнь саму по себе. Он занимается медицинской философией.

Поэтому мы тщетно будем искать у него какое-либо описание невроза навязчивости или истерии, паранойяльной или кататонической шизофрении, не говоря уже об описаниях бронхиальной астмы, невроза сердца или мочекаменной болезни. И все же он высказывает по этому вопросу много важных идей, вдаваясь в содержательные описания болезненного существования человека и демонстрируя разностороннюю, совершенно неимоверную эрудицию.

Для Юнга органы и их функции представляют собой тонкие, реальные, символические образования, место которых могут занимать сходные им по сути структуры; анатомические границы и функциональные структуры становятся нечеткими, а соотношения величин могут быть какими угодно. Такое понимание телесности принимает всеобъемлющие масштабы прежде всего у Эриха Нойманна (Neumann 1956, 64). Например, в его описании матка, обладающая свойствами резервуара, становится чем-то, что, подобно гнезду, колыбели, кораблю, машине, гробу, способно вмещать, или

приближается к растительному символу плода, такому, как гранат или мак. Кроме того, она подпадает под символ чего-то, что оберегает и защищает: она подобна укрывающей горе, замку, хижине, дому, деревне и городу, рубашке, одежде, пальто, вуали, а также залу [Halle], кожуре [Hülse] и шлему [Helm] (слово «укрывать» [hüllen] в немецком языке происходит от hel). И, наконец, матка как нечто, вмещающее в себя, является также местом всевозможных изменений и по своей сути сходна с печью, ретортой и Vas hermeticum, в котором совершались алхимические превращения и преобразования.

Однако этими — главным образом позитивными — значениями дело не ограничивается: в символике удерживания и «взятия обратно» этот орган выступает также со своей «пагубной» стороны как темница, лабиринт и пещера. Но если предположить, что у сторонников психологического и соматического подходов есть готовность к согласию, тогда дело не должно ограничиваться лишь взаимным признанием гносеологических подходов — кроме того, можно также задать вопрос о существовании третьего измерения реальности, о котором в таком случае и те, и другие высказали бы свои особые суждения.

В поздней античности и в христианстве теория полуматериального, «едва различимого тела» фактически была теоремой, с которой приходилось считаться всерьез. К. А. Майер обсуждает это в своей статье «Психосоматическая медицина с юнгианских позиций» (Meier 1960, 150) и связывает данное представление о существовании едва различимых носителей души и тела с представлениями Парацельса, который

говорит о втором невидимом теле, которое порождает симптомы. Следует ли здесь представлять себе нечто сродни той трансформируемой, призрачной первичной субстанции, описанной в научно-фантастической литературе, которая способна проявляться то как мысль, то как осязаемая материя?

Тот факт, что человек может заболеть, говорит об общей уязвимости его природы. У Юнга она выступает как способность образовывать комплексы и расщепляться, при этом полярные части вытесняются в бессознательное или присутствуют там изначально. В какой-то момент, предсказать который

заранее невозможно, это может повлечь за собой болезненные симптомы или анархическое поведение отщепленных частей. Если опять обратиться к примеру с маткой, то эти притязания на существование, невротически игнорируемые пациенткой, ведут к возникновению разного рода «автономных» патологических нарушений. Здесь достаточно упомянуть аменорею и дисменорею, бесплодие и обычный аборт.

Впрочем, с точки зрения истории медицины в этом контексте было бы интересно проследить, какой путь проделало подобное представление об «обособлении органа». Еще Платон считал матку живым существом, столь же неуправляемым и своевольным, как мужской фаллос. Она исполнена желания стать оплодотворенной и произвести на свет детей,

а если это ее желание не удовлетворяется, то, возбужденная, она блуждает в теле. Такого же представления придерживался и Гиппократ. Позднее оно вошло в суеверия: например, в Восточной Пруссии матку представляли в виде «коолка», неуклюжего, похожего на жабу зверька серого цвета с пальцевидными выростами (фимбриями!), которое во время своих исследовательских путешествий по телу могло вызывать

разнообразные нарушения, такие, как чувство стеснения в области сердца, колотье в боку, вздутие кишечника и т. д. Это представление прямым путем перекочевало в психоанализ, где истерия (hystera = матка) своими многочисленными телесными симптомами сигнализирует о фрустрации сексуальных и репродуктивных желаний, но вместе с тем и о требовании человека, чтобы его оставили в покое.

Когда комплекс дает о себе знать, возникает крайне странное и удивительное впечатление. Например, то, что в ходе ассоциативного эксперимента мы наблюдаем в форме безобидного отклонения

стрелки гальванометра, может проявиться также в виде пароксизмальной тахикардии, сердечного приступа, астматического криза или в виде хронической экземы, язвенного колита, то есть соматических симптомов, способных всерьез подорвать ощущение жизни, а то и привести к смерти.

Поведение комплексов часто наводит на мысль о том, что, возможно, в данном случае мы имеем дело с чем-то нереальным. В своей статье «Психологические основы веры в духов» (Jung 1928) Юнг обращается к этому таинственному феномену. У первобытных народов он обнаруживает явление, сопровождающееся потерей души, которое мы могли бы сегодня назвать комплексной реакцией в упомянутом выше значении. Первобытные люди воспринимали его как опасное состояние и разработали в ответ разнообразные ритуалы, чтобы заманить обратно душу-птицу.

Впрочем, из этой работы становится ясным, что Юнг рассуждает о психосоматических симптомах чуть ли не интуитивно. Можно сказать, что в этом отношении он страдает скотомой сознания, когда, например, утверждает, что в «сновидениях, видениях, болезненных галлюцинациях и бредовых идеях автономные комплексы проявляются наиболее отчетливо», и при этом оставляет без внимания всю палитру телесных расстройств. Вместе с тем эта скотома является лишь частичной, поскольку

в этой же статье Юнг все так же мимоходом рассуждает, например, о психогенной слепоте Павла, которая, «как показывает опыт, всегда означает бессознательное нежелание видеть». Он также считает, что «после обращения в новую веру комплекс Савла у Павла постоянно проявлялся в форме приступов, ошибочно трактовавшихся как эпилепсия» (Jung 1948, 348).

Насколько Юнг в силу своей привычки к сомнениям повсюду склонен к симметрии, при обсуждении им психосоматической тематики все

же наблюдается явная асимметрия. Это отчетливо проявляется и в его позиции по отношению к проблеме шизофрении (Jung 1958). В докладе, прочитанном на втором международном конгрессе по психиатрии в Цюрихе, он вновь вернулся к своим прежним идеям о dementia praecox (шизофрении) и высказал мнение, что действием токсина, о котором он говорил еще раньше, объясняется только фиксация комплекса. Согласно Юнгу,

биохимическое нарушение при психозе имеет лишь второстепенное значение.

Он считал, что большую ясность вносит изучение психогенеза шизофрении.

Тем не менее, пытаясь химически идентифицировать этот токсин, он находился на верном пути. Впоследствии значение адреналина, гипотезу о воздействии которого выдвинул Юнг, рассматривал в своей статье «Психосоматика с юнгианских позиций» К. А. Майер (Meier 1960, 143): «Фактически так называемые психотомиметические вещества, такие, как мескалин, ЛСД, псилоцибин и т. д., с помощью которых мы можем вызывать модельные психозы, имеют химическое сходство с адреналином. Адренохром и адренолютин как цветные производные бесцветного адреналина обладают интенсивными психотомиметическими свойствами и необычайно стойким действием».

Исходя из наличия комплексов и их патологического влияния, с юнгианских

позиций можно также понять медицинскую нозологию. Разумеется, дело не в наличии нозологических единиц. Но сам факт их существования объясняется тем, что расщепления не только ограничены количественно, но и различаются качественно, что еще более важно. Это касается не только психоневрозов, но и всевозможных психосоматических нарушений.Вместе с тем расщепления отличаются и по своей глубине. Этим, с одной стороны,

объясняется различие между невротиками, которые пока еще кажутся понятными своему окружению, и психотиками, часто воспринимающимися как люди, в которых совершенно нельзя вчувствоваться; а с другой стороны, это позволяет понять различие между психосоматическими расстройствами и собственно психосоматическими болезнями. Первые — например, разнообразные нарушения сердечной деятельности, кровообращения и дыхания — могут принимать разную форму, эфемерны, зависят

от внешних условий, характеризуются непериодическим течением и имеют благоприятный прогноз. При собственно психосоматических болезнях, например, при нервной анорексии, бронхиальной астме, стенокардии, язвенном колите и т. д., расщепление заходит более глубоко: симптомы проявляют себя однообразно, обладают сильнейшей соматической инерционностью, выраженной автономией и имеют тенденцию к периодическому, хроническому течению.

Обе области отличаются также тем, в какой мере они поддаются лечению. Если функциональные нарушения, как и многие формы неврозов, представляют собой благодарное поле деятельности для психотерапевтов, то, как показывает опыт, собственно психосоматические болезни с трудом поддаются аналитической терапии. Как правило, люди, которые ими страдают, успешно лечатся у терапевтов. И, наконец, с этиологических позиций следует также задать вопрос, когда началось расщепление. Можно предположить, что готовность человека к расщеплению во многом зависит от наследственности, а в случае серьезных психосоматических заболеваний

и психозов она в первую очередь объясняется именно врожденными свойствами. Сюда же добавляются механизмы семейной традиции, то есть запечатления комплексов в юности под влиянием родителей. Помимо прочего, Юнг рассматривал вопрос об этиологии в ходе своих рассуждений о духах предков, против недоброжелательства которых

в форме культов мертвых, предков и родственников даже проводится широкомасштабная «примитивная» гигиеническая программа (Jung 1948, 284).

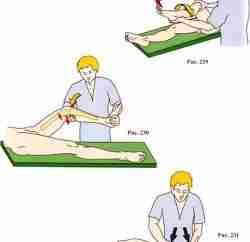

Вопрос об этиологии психосоматических болезней решается примерно таким же образом, как и вопрос о возникновении типов (см. статьи К. Т. Фрейя-Верлина, а также Г. Дикманна и Э. Юнга в этом томе) и о характерных для них заболеваниях. Г. Х. Фирц (Fierz 1959, 245) полагает, что интроверт, который часто натыкается на предметы, сначала имеет дело с малой и средней хирургией, тогда как позднее «под давлением чрезмерных аффектов» он становится склонным к внезапным инфекциям и опасным для

жизни нарушениям обмена веществ, и в результате обращается за помощью к терапевтам. И наоборот, у экстраверта эмоции, на которые он не обращает внимания, сначала могут влиять на метаболизм; поэтому место «паломничества» экстравертов — санатории для больных с нарушениями обмена веществ и сердечников. Но в дальнейшем, когда

первичная установка устаревает и, как следствие, приспособление оказывается недостаточным, они становятся жертвами разного рода несчастных случаев (автомобильных аварий, падения в горах) и вынуждены обращаться к хирургам.